Comprendre les émissions de GES de l’industrie agroalimentaire pour mieux les réduire !

- Clara Michaud

- 29 juil.

- 5 min de lecture

L’industrie agroalimentaire (IAA) est un pilier économique en France, avec plus de 15 000 entreprises et 430 000 emplois(1). Mais l’IAA est aussi l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre (GES). En France, l’alimentation représente 22% de l’empreinte carbone des ménages, juste derrière le transport (30%) et le logement (23%)(2).

La responsabilité du secteur est donc considérable. Elle s’étend sur l’ensemble de la chaîne alimentaire : de l’agriculture à la transformation des produits, jusqu’à la consommation. Chaque étape génère des émissions spécifiques, parfois invisibles si l’on se limite aux frontières nationales. C’est pourquoi la notion d’empreinte carbone, qui inclut les émissions importées, devient essentielle pour évaluer l’impact réel du secteur.

Quels sont les gaz à effet de serre émis par le secteur de l’agroalimentaire ?

Contrairement à d’autres secteurs industriels dominés par le CO₂, l’agroalimentaire génère une diversité de gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone (CO₂) y est bien présent, principalement via la combustion d’énergies fossiles pour les procédés thermiques ou le transport. Mais d’autres gaz, encore plus puissants en termes de pouvoir de réchauffement global (PRG), jouent un rôle majeur :

Le méthane (CH₄) : émis lors de la digestion des ruminants, de la culture du riz ou de la gestion des fumiers.

Le protoxyde d’azote (N₂O) : produit par l’usage intensif d’engrais azotés dans les cultures.

Les gaz fluorés (HFC, CFC, etc.) : issus des systèmes de froid (réfrigération, climatisation), très utilisés dans l’industrie agroalimentaire.

Ces gaz ont un PRG largement supérieur au CO₂ : jusqu’à 25 fois pour le méthane, 298 fois pour le protoxyde d’azote, et des milliers de fois pour certains HFC(3). Leur réduction nécessite donc une attention particulière, en particulier sur les volets agricoles et frigorifiques.

Figure 1 : Le pouvoir de réchauffement global des principaux GES

Source : Citepa, d’après Giec AR4 WGI chap.2 p.212-213 ; AR5 WGI chap.8 p.731-737.

Scopes 1, 2, 3 : comment lire et classer les émissions de GES ?

Pour planifier une stratégie de décarbonation, encore faut-il savoir où et comment les émissions se produisent. C’est là qu’intervient la notion de “scopes” issue du GHG Protocol :

Scope 1 : les émissions directes de l’entreprise (ex. : chaudière, véhicules, fuites de fluide frigorigène).

Scope 2 : les émissions indirectes liées à l’électricité ou à la chaleur achetées.

Scope 3 : toutes les autres émissions, souvent négligées mais massives (achat de matières premières, emballages, transport, déchets, usage des produits, etc.).

Dans l’agroalimentaire, le Scope 3 pèse à lui seul 80 % des émissions totales, contre seulement 15 % pour le Scope 1 et 5 % pour le Scope 2(4). Cela signifie que les leviers les plus puissants ne se trouvent pas forcément dans les murs de l’entreprise, mais bien dans la chaîne de valeur élargie.

La plupart des analyses carbone se limitent aux émissions produites sur le territoire. Or, l’empreinte carbone inclut aussi les émissions générées à l’étranger pour fabriquer les biens importés. Dans l’agroalimentaire, cela change tout : près de la moitié des émissions seraient invisibilisées si on ne prenait pas en compte les flux mondiaux !

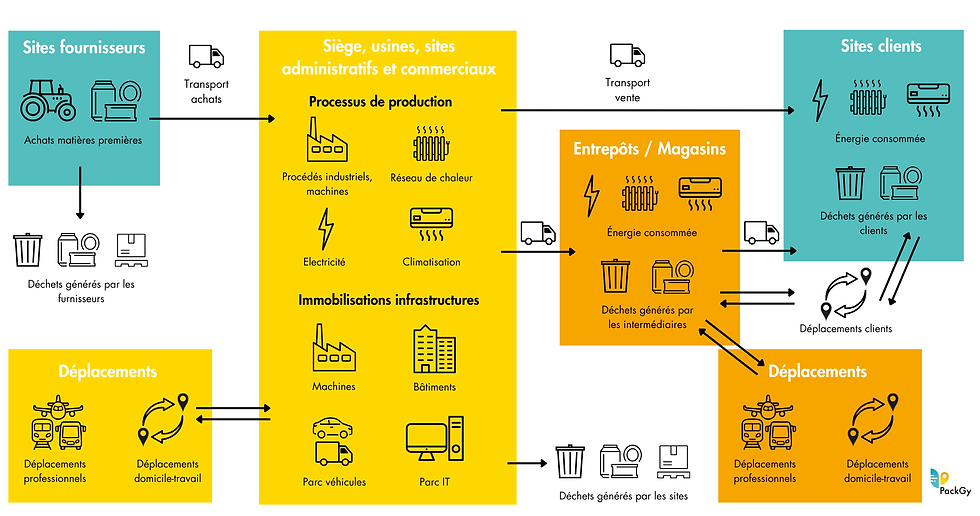

Figure 2 : Les périmètres de comptabilisation des émissions

De la ferme à l’assiette : une chaîne d’émissions multiples

L’empreinte carbone du secteur agroalimentaire ne se résume pas à un seul maillon. Elle résulte d’un enchevêtrement de flux et de processus qui s’étendent sur toute la chaîne : production agricole, transformation, logistique, distribution, consommation… et même gestion des déchets.

En amont, l’agriculture génère des émissions liées aux intrants (engrais, pesticides), aux pratiques culturales et à l’élevage.

Lors de la transformation, les procédés industriels consomment de l’énergie pour chauffer, cuire, refroidir ou conditionner les aliments.

En aval, le transport, la distribution, la conservation ou encore la cuisson domestique jouent un rôle non négligeable.

Cette complexité rend nécessaire une approche holistique, où chaque acteur : producteur, industriel, logisticien, distributeur, consommateur, a sa part à jouer.

Figure 3 : Cartographie des flux, exemple de l’industrie agro-alimentaire

Les chiffres qui donnent l’ampleur du défi

À l’échelle mondiale, l’alimentation génère entre 21 % et 37 % des émissions de GES(5). Rien qu’en France, les Industries Agroalimentaires (IAA) émettaient en 2015 près de 10 millions de tonnes de CO₂ eq en Scope 1, soit 12 % de toutes les émissions de l’industrie manufacturière(6).

Le problème : ces émissions sont restées stables depuis 10 ans dans l’UE, malgré les objectifs ambitieux du Green Deal européen ou de l’Accord de Paris. Et ce sont les systèmes de froid (production de froid industriel, climatisation, conservation) qui figurent parmi les plus gros postes d’émissions, avec un usage encore massif de fluides HFC très polluants.

Quelques pistes pour réduire les émissions de GES de l’agroalimentaire

La bonne nouvelle, c’est que les leviers de réduction existent, souvent déjà testés à petite échelle. Mais leur diffusion reste freinée par des coûts initiaux, un manque d’accompagnement ou d’outils de mesure adaptés.

Voici des exemples de pistes possibles :

Sobriété des process, en identifiant et éliminant d’abord les gaspillages liés aux procédés eux-mêmes, avant même de parler de nouvelles technologies. À ce sujet, nous proposons un audit d’efficacité énergétique afin de repérer ces pertes et définir un plan d’action adapté.

Technologies innovantes de production de froid ou chaleur à haut rendement, comme les machines thermodynamiques développées par PackGy ou d’autres solutions novatrices.

Électrification des procédés thermiques et recours aux énergies renouvelables.

Réduction du gaspillage alimentaire, du champ à l’assiette.

Substitution des fluides frigorigènes par des alternatives naturelles (CO₂, ammoniac…).

Optimisation logistique, réduction des distances parcourues, mutualisation des flux.

Approvisionnement local et durable, moins émetteur et plus résilient.

Nous reviendrons plus en détail sur ces solutions dans un prochain article !

En conclusion : une transformation à mener collectivement

Décarboner l’agroalimentaire, ce n’est pas seulement une question de technologie. C’est un changement de cap, une mobilisation collective, qui implique les industriels, les agriculteurs, les distributeurs, les pouvoirs publics… mais aussi les consommateurs.

Chez Packgy, nous sommes convaincus qu’une industrie plus sobre, plus efficace et plus innovante est non seulement possible, mais nécessaire. Et nous mettons notre expertise au service de celles et ceux qui veulent transformer durablement leur modèle.

Vous souhaitez approfondir le sujet ?

Sources :

ANIA, 2021

CGDD/SDES, 2022 - Bertrand Gaillet

Citepa, d’après Giec AR4 WGI chap.2 p.212-213 ; AR5 WGI chap.8 p.731-737.

WRI/WBCSD. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard: Supplement to the GHG Protocol Corporate (World Resources Institute (WRI) and World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Washington DC, 2011)

Crippa et al., 2021

Commissariat général au développement durable ; 2021 ; Notre alimentation, c’est combien de gaz à effet de serre (GES) ?